香港經濟現正經歷有紀錄以來最長的萎縮。過去6年間,本地實質生產毛額(GDP)累跌0.2%,同期全球GDP成長17.4%,已開發經濟體GDP成長9.7%。相較於其他41個已開發經濟體,本港GDP成長排名倒數第二。是次經濟衰退的長度更打破了紀錄,比起60年代的暴動、70年代的石油危機、80年代香港前途談判、90年代亞洲金融風暴及千禧年間沙士疫情更加嚴重。

根據政府數據,過去六年間本港除金融服務業外各行各業均告萎縮。在2023年,旅遊業、貿易及物流業、專業服務及其他工商業支援服務業的增加價值(即對總產值的貢獻)較2018年分別下跌37.5%、4%及2%;只剩下金融服務業有所增長,增加價值較2018年上升了6.3%。

同時,本港非地產類私人投資急跌,顯示本港未來經濟成長率很可能會長期下降。機器、設備和智慧財產權的投資佔總產值比例由2012年的13.6%,下跌至2023年只有4.5%的歷史低點。哈佛大學Delong教授和Summers教授的研究指出,設備投資偏低,通常預示經濟成長將會疲弱。

加上本港人口高齡化會在未來20年間迅速惡化,本港的經濟活力將會因此進一步收縮。根據統計處推算,到2066年時,每位從事經濟活動的市民須扶養2.26人。屆時除了政府福利支出將大幅上升,年輕人須撫養更多人外,勞動力將會更加短缺,以至本港企業的成本上升,經濟成長必然減慢。

為何本港經濟不斷走下坡?

面對經濟重病,香港不可再以「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的態度面對。反之,當局必須究根問底,理解經濟策略如何出錯,因而對症下藥,大力改革。

那麼,香港現時的經濟策略出了什麼錯? 2002年,香港面對亞洲金融風暴對本地經濟的打擊,政府為了穩定投資者信心,孫明揚局長推出了九項救市措施,俗稱「孫九招」,包括停售公屋、停售及停建居屋、取消拍賣土地等。從城市經濟學的角度來看,這項政策就是香港回歸以後最有長遠影響性的經濟策略決定。

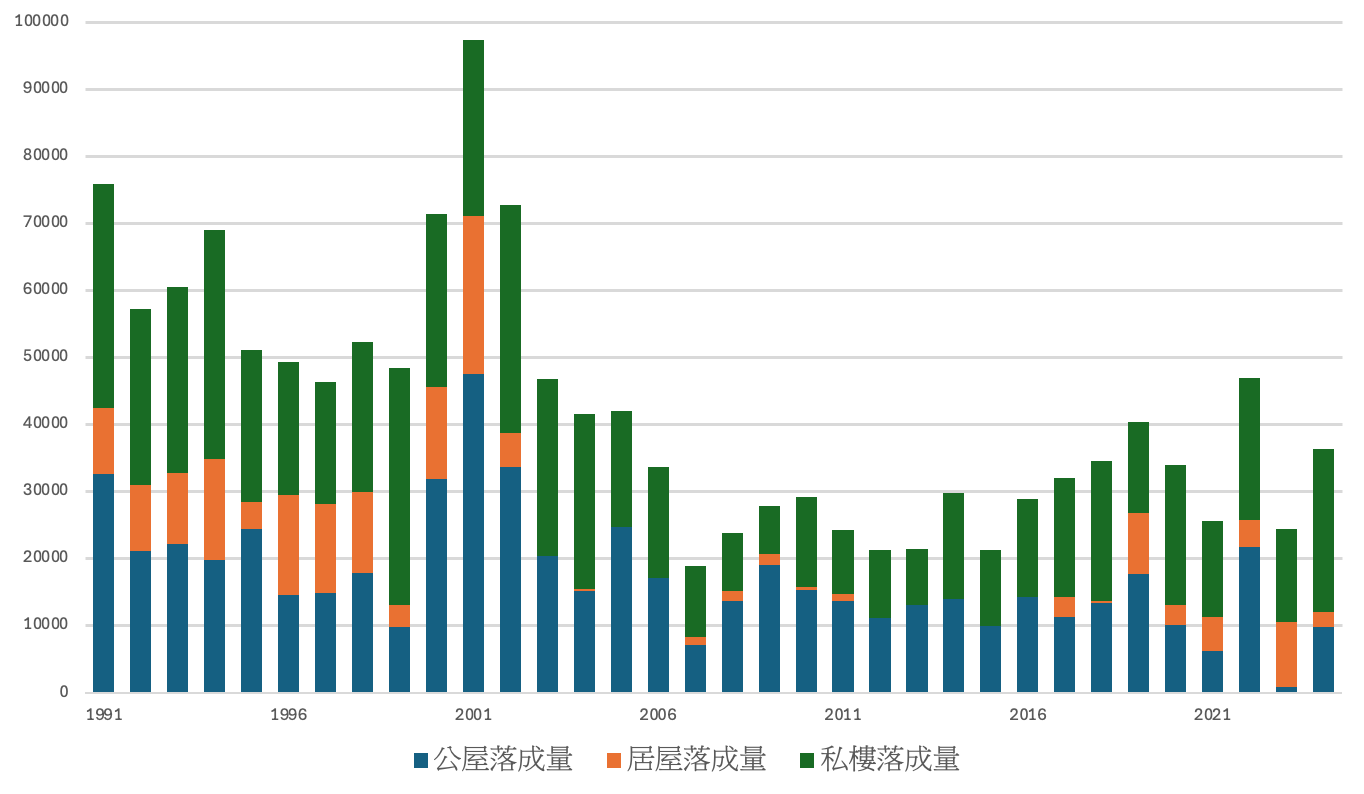

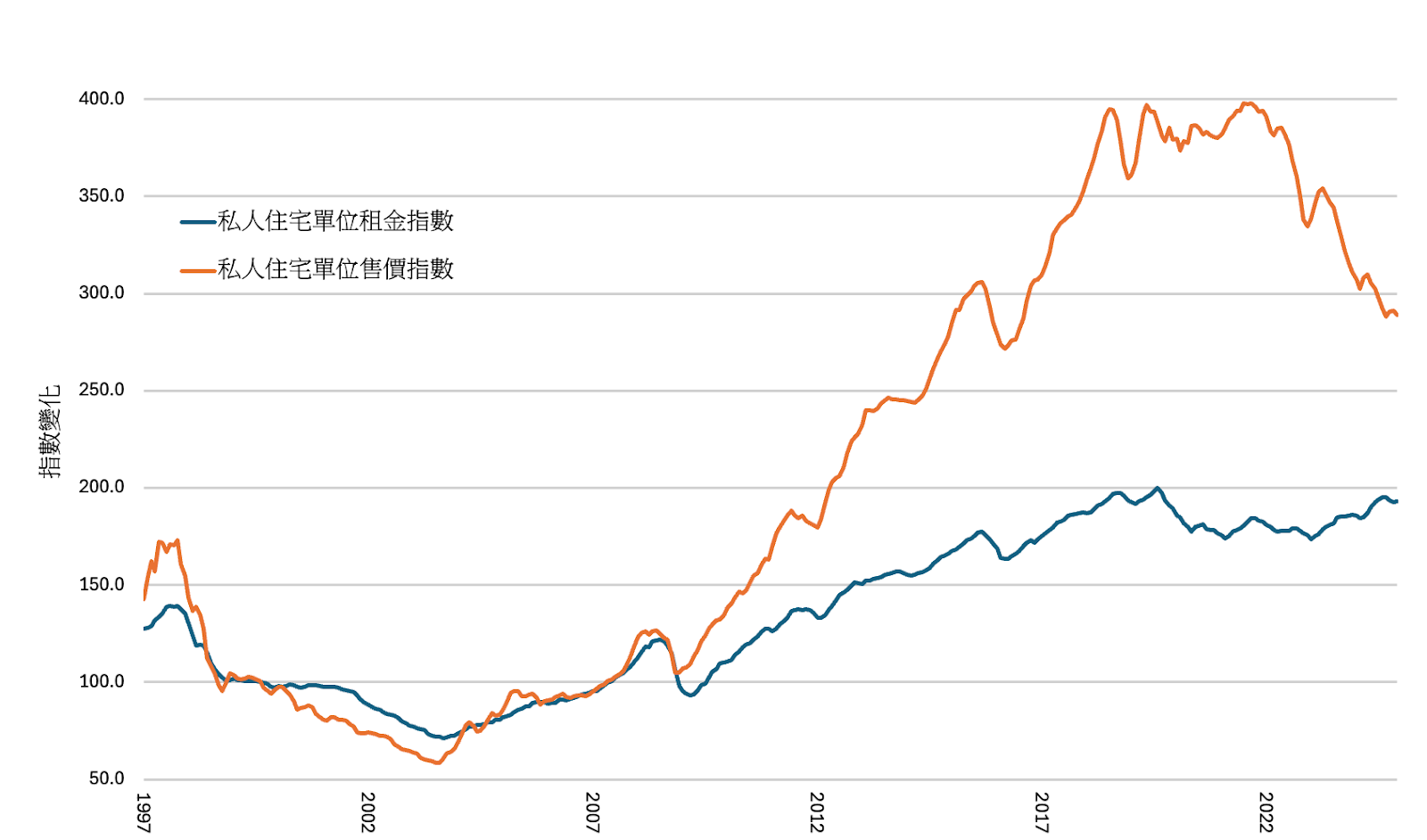

在「孫九招」這個轉折點之後,香港的房屋供應由1997年至2002年每年平均逾60,000個單位,斷崖式下降至2004年至2013年的每年20,000至30,000個單位,直到現在也遠遠回不到2003年前的高水平。自此,香港房租一直在攀升。全港私樓各類單位租金指數,由2006年

的91.6,激增兩倍至2023年的181.1。私人房價指數受低利息環境影響,由2006年的92.7,更激增3.5倍至2023年的337.4。而房租直線上升,代表房屋長期「供不應求」。

雖然房屋「供不應求」短期惠及投資者,但對香港長遠經濟發展造成了極壞的後果,包括青年人才流走、勞動力短缺、經濟競爭力下降、生育率下降、人口高齡化、市民對政府房屋津貼的依賴性上升等,最終犧牲了本港的長遠經濟增長,亦損害了香港社會穩定。

筆者的分析將分為兩篇,本篇將分析2002年後房屋長期「供不應求」如何影響香港經濟和社會,下篇將分析房屋政策應如何改變才能扭轉經濟成長下滑的趨勢。

香港房屋長期「供不應求」的經濟影響

一、剝奪下一代的經濟發展機會

房租房價急升對市民的影響是不均的。香港約有五成人口是業主,他們大大受惠於急升的樓價。另外有三成是公屋租客,不特別受私人房租價急升影響;而私樓租戶是房租和房價急升的慘烈受害者。根據人口普查數據,在2006年至2016年間,私樓各收入組別的租戶房屋支出比均上升,平均由27.1%上升至33.5%,增幅逾23%。同時,租客所住的房子愈來愈小,不少市民在無選擇中只能租住狹窄的劏房。

年輕一代是本地未來生產力的中流砥柱,但他們通常不是業主或公屋租戶,因此他們成為了房租房價急升的最大受害者。根據2021年人口普查香港家庭的置業率為48.6%,較10年前少了3.5%,顯示年輕人不單繳租金困難,且難以置業。 35歲以下的年輕業主比例由1997年的22.1%大幅收縮至2019年的7.6%,跌幅超過65%。

房租房價急升亦導致港人創業困難。根據香港大學Moel教授的研究,本港的初創企業缺乏早中期階段創業資本,外國成功的企業能夠在十數年間不營利的環境下生存,但港企卻難渡過此「存亡谷」。香港的創業成本過高,租金及人力成本高昂;此外創科人才多為年輕人,而本港的年輕人亦因為昂貴的生活成本變得不願意留在本地發展,亦因成本限制難以吸引外地高端人才到港發展。

房租房價急升也減低了香港的生育率。在現代社會中,男女對擇偶要求都相對較高,加上受中國傳統觀念影響,無樓一族難以結婚生育。政府數據顯示,從2011年至2021年十年間,青年人與與父母同住的比例直線上升,30-39歲的佔比由35.6%急升至43.5%,增幅逾兩成;而20-29歲佔比亦創新高,增至逾80%。同期間,在男女從未結婚人口比例中,30至34歲由43%上升至51.6%,而35至39歲則由25.3%上升至29.0%,代表著社會上近三成人在39歲仍是從未結婚;而同期間30-39歲的初生母親誕下嬰兒的數目,236,383%。房屋短缺肯定是妨礙年輕人組織家庭的主要原因之一。

房租房價急升更鼓勵年輕人「躺平」。根據僱員再培訓局最新的研究,非就業及就學的年輕人就業或進修的意欲極低,逾98%不打算在數年內尋找工作,當中逾38%表示無經濟壓力,更有逾36%完全無意欲投身職場,另外逾90%亦不打算在1年內進修,顯示有部分年輕人已經“平平”。基督教女青年會另一項研究指出,逾27%中學生自覺已躺平,而逾47%同意租樓不買樓,逾23%認為無上流的希望。年輕人「躺平」的其中一個主要原因是既沒有經濟壓力,又看不到上流和買樓的希望,因此有一部分人完全不打算就業或進修。

年輕人的房屋負荷大增,打擊其經濟前途,更影響其組織家庭的能力,自然激發社會矛盾,加劇香港2012-2019年間的政治動盪不安,讓香港出現“迷失的一代”。況且,本地年輕人是未來社會的棟樑,無法被外勞、新移民取代,如果政府政策長期傷害本地年輕人,導致年輕人才流走或躺平,香港的長期經濟成長也必然受損。

二、昂貴的樓價成為城市競爭力的短板

近年來不少知名經濟學家基於美國城市的計量經濟研究發現,居住成本上升限制勞動力從低生產力的城市流入高生產力城市,人口空間錯配降低了經濟效率,使高生產力城市的勞動力不足,變相增加了企業成本,導致經濟成長顯著放緩。

香港的情況跟美國高生產力的城市相似,昂貴的樓價及租金成為了競爭力的短板。根據人力資源管理顧問公司美世(Mercer)公佈《2024年城市生活成本排名》,香港再度蟬聯國際員工生活成本最高的城市,當中昂貴的居住成本是關鍵因素。相較之下,本港亞洲區的主要競爭對手新加坡、上海、深圳分別是2、23及34名。另外根據城市土地學會的資料,新加坡每平方公尺的平均租金僅為香港的86%;北京、上海、深圳和廣州的租金更分別隻及本港的52%、44%、39%和27%。

現時,香港人口老化正導致勞動力與人才嚴重短缺。根據勞工及福利局2023年人力推算報告,預料到2028年,本港在八大中心及九個關鍵產業中,人力差額高達18萬人,需靠外地人才填補,而昂貴的居住成本卻成為了人才來港發展最大的阻力。

三、市民對政府津貼的依賴大增

「供不應求」的房屋政策,不單令大批市民無法置業,更導致市民對公共房屋津貼的依賴增加。過去二十年,雖然人口平均收入上升,公屋住戶人數和申請人數卻不跌反升;在1992年公屋居住人數是約248萬人,而2002年跌至約208萬人,可是,自2003年起反升至2018年的逾220萬人。輪候冊人數的情況亦大至相似,由1992年17.6萬人的高峰逐漸下降至2002年的9.2萬後回升至2018年逾25萬人。

同時,公屋的入息及資產限制變相鼓勵市民「躺平」,市民往往在排隊申請公屋的數年間減少工作。更令人吃驚的是年輕人公屋申請者的高學歷比例愈來愈高。 30歲以下擁有學歷專上或以上比例由2004年的大約10%持續上升至2014年的67%及2024年的79%,代表大量高學歷年輕市民打算依賴政府準貼,也代表勞工市場已失去了不少年輕、高學歷、高生產力的勞動力。

香港目前的房屋政策明顯自相矛盾:一方面,政府讓居屋和私人樓宇長期“供不應求”,讓私樓房租急升,最終卻導致大批市民選擇依賴公屋津貼;另一方面,為了減低公屋輪候時間,政府又不斷增建公屋,陷入惡性循環,大大增加財政負荷。

輪候冊人數大增的同時,富戶政策長期又過於寬鬆,富戶不願意騰出單位;不但阻礙了房屋市場的正常運作,對與近二十多萬居住於不足130平方呎的劏房戶更造成不公。

加上公屋在市場不流通,造成勞工資源的錯配。根據呂漢光教授和孫永泉教授的研究,由於香港公屋租戶享受低廉的租金,即使居所位置與工作地點的距離很遠,但普遍都不會搬遷,使勞工人口與就業市場的匹配效率降低,而且增加了通勤成本和公共運輸需求,影響了城市整體的經濟發展。

如今,政府財政情況惡化,財赤超過1,000億。房屋方面的公共開支對政府運作開支佔比愈重,2013年為213億,佔總開支的4.6%,上升至2023年近450億,佔5.8%。政府估計需額外興建30萬公屋單位,以供本港11%的人口居住,才能滿足未來十年市民對於公屋單位的需求。如果香港房屋政策持續只集中於興建公屋,而忽略青年人置業、勞動力短缺、人口高齡化、人才流失等問題,香港經濟必然走下坡,同時政府財政情況也只會愈發嚴重。

房屋改革是經濟復甦的關鍵

以上研究表明,房屋政策與人口、勞動力、創新及經濟成長息息相關,明智的房屋政策不單能夠提升市民的幸福感,促進生育率,更有利於提升本地人才的積極性和創意,吸引人才,並降低企業成本以吸引外資企業落地生根,提供長遠經濟增長動力。

可惜過去二十年內,房屋一直「供不應求」,房租、房價不停急升,令一代的年輕人無法置業、上流。這種情況阻礙香港挽留和吸引人才,降低生育率並加劇人口老齡化,也降低了私人投資者對在港發展新興產業的興趣,令香港生產力增長大跌;同時,房屋問題激發了深層次的社會矛盾,加劇了普羅市民對政府資助房屋的依賴,導致公屋輪候時間長期高企,大量市民為了得到政府資助而躺況,令香港經濟社會活力。

目前香港的經濟政策討論,依然過分擔心房屋會否“供過於求”,忽視了房屋“供不應求”對整體經濟和下一代帶來的負面影響。如果動盪十年後,香港社會還是認識不到房屋政策對於經濟繁榮、社會安寧的重要性,缺乏意識、勇氣和決心推動房屋改革,香港的經濟社會發展就始終不能返回正軌,筆者對香港未來的經濟增長也只能感到悲觀。

此時要扭轉香港經濟長期衰退,香港應該盡快建立共識,大力改革房屋政策,創造經濟繁榮所需的政策條件。房屋政策具體應如何改變,需要關顧的因素不少,筆者將在下篇仔細分析。